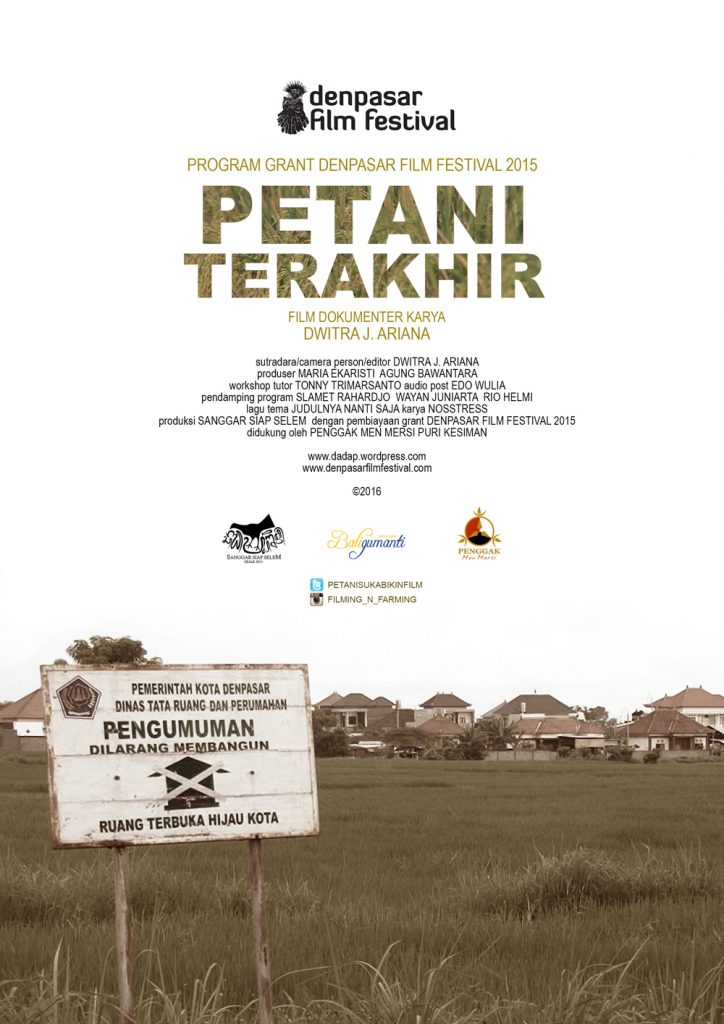

“Petani Terakhir” merupakan sebuah film dokumenter yang dibuat oleh salah satu film maker Bali Dwitra J. Ariana. Film ini juga merupakan hasil grant pertama Denpasar Film Festival tahun 2015. Kesan pertama saat menonton dan paling terasa adalah lensa kamera yang digunakan kotor. Walaupun dalam screening yang menggunakan layar besar tidak begitu terlihat, tetapi jika menontonnya pada layar yang lebih kecil akan sangat terasa sekali. Lensa yang kotor yang saya maksud disini adalah adanya flek-flek yang menempel pada lensa dan akan sangat jelas terlihat jika lensa tiba-tiba menerima sinar matahari langsung. Bukan berupa cipratan air akibat apa yang dilakukan oleh subjek.

Diawali dengan percakapan 2 orang subjek di sebuh warung makan tentang pembangunan rumah di persawahan yang merupakan kawasan hijau kota. Dalam percakapan ini sudah bisa dilihat bahwa subjek utama dalam film ini adalah seorang petani yang menggunakan pakaian adat Bali berwarna putih yang sedang mengobrol dengan seseorang.

Selain itu, dari awal film juga sudah diperlihatkan tentang pengambilan gambar yang menggunakan tehnik single shot sinema. Dimana kamera terus bergerak sedangkan subjeknya sendiri tetap diam. Saya sangat salut dengan konsep ini karena bli dwitra masih bisa mempertahankan mood penonton dengan menggerakkan kamera mengelilingi subjek dan mencari beberapa angle.

Tetapi ada beberapa konsekuensi yang harus diambil jika menggunakan tehnik ini, antara lainnya penonton mungkin akan merasa mual saat menonton karena pergerakan kamera yang kurang stabil dan terus bergerak. Selain itu, jika kita tidak menggunakan alat perekam suara tambahan berupa clip on saat pengambilan gambarnya, bisa dipastikan bahwa audio yang dihasilkan akan kurang bagus.

Itu dikarenakan jarak subjek dengan mic pada kamera tidak pasti (kamera bisa menjauhi subjek atau bisa juga mendekati subjek) sehingga di beberapa percakapan akan terasa perbedaan level suara antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. Itu terlihat jelas saat percakapan subjek utama dengan nenek petani di sawah. Saat kamera mengambil gambar sang nenek, suara dari subjek utama akan terasa kecil dan kurang terdengar.

Namun demikian, riset dan pendekatan yang dilakukan untuk pembuatan film ini cukup bagus, sehingga subjek-subjek dalam film tidak merasa terganggu dengan keberadaan kamera yang sedang mengambil gambar. Walaupun di beberapa shot ada bagian dimana kamera mengambil gambar sangat dekat dengan subjek.

Selain itu, bagian per bagian cerita dijelaskan oleh gambar itu sendiri atau bisa juga dijelaskan dengan apa yang dilakukan subjek. Misalnya saat subjek dan beberapa orang menutup jalan air, lalu disambung dengan shot air mengalir di sawah. Itu sudah cukup menjelaskan bahwa petani-petani itu menutup jalur air untuk bisa mendapatkan air untuk sawahnya dan bukan sebaliknya. Ini sangat penting karena belum tentu penonton-penonton umum diluar sana mengetahui apa yang sedang dilakukan subjek.

Sangat disayangkan film ini saat di tonton untuk pembuatan resensi film pada Senin 27 Juni 2016 di Lingkara Photography Community masih belum berisikan subtitle. Ini akan sangat menjadi kendala bagi penonton yang tidak mengerti tentang bahasa Bali. Selain itu, ada juga hal yang mengganggu saya dimana tidak adanya nama-nama dari subjek di sepanjang film, selain pada credit title nya. Walaupun mungkin ini adalah konsep dari pembuatnya sendiri, tetapi mungkin penonton merasa perlu dijelaskan siapa nama dari subjek-subjek tersebut.

Secara keseluruhan, saya melihat ada beberapa permasalahan yang diperlihatkan dalam film ini. Diantaranya adalah masalah air yang digunakan untuk mengairi sawah petani, sampah-sampah permukiman di sekitar sawah, pembangunan – pembangunan pada jalur hijau, penjualan tanah sawah untuk dijadikan tempat tinggal, malasnya orang bali jaman sekarang untuk bekerja di sawah serta dilema subjek utama akan membangun tempat kos-kosan atau menjual tanahnya.

Sebenarnya, jika permasalahan-permasalahan diatas terus terjadi. Mungkin benar bahwa petani yang tersisa saat ini adalah petani terakhir atau bahkan tidak akan ada petani lagi di bali ini jika tidak ada peran serta pemerintah untuk mengatur dan mempertegas tentang jalur hijau kota. Jadi film dokumenter ini bisa sebagai bukti bahwa inilah yang sedang di alami oleh petani-petani kita di Bali.

Adapun kelebihan dan kekurangan dalam film ini saya rangkum seperti dibawah ini.

Kekurangan

- Percakapan tidak berisi subtitle.

- Lensa kamera terdapat flek.

- Dalam percakapan, banyak suara subjek yang satunya atau lawan bicara tidak terdengar dengan jelas. (suaranya naik dan turun).

- Kurang munculnya nama orang dalam cerita sehingga membingungkan penonton mengetahui siapa nama – nama subjek dalam film ini..

Kelebihan

- Menggunakan tehnik pengambilan gambar single shot sinema yang masih sangat jarang digunakan oleh filmaker di Bali.

- Riset dan pendekatan yang cukup mendalam sehingga subjek tidak merasa terganggu dengan adanya kamera di sekitarnya.

- Setiap pergantian shot selalu menjadi akibat dari shot sebelumnya. Misalnya petani menutup jalur air lalu dilanjutkan dengan air yang mengalir di sawah.

- Masalah yang diangkat sangatlah bagus dan penting untuk kelangsungan petani kedepannya. Apakah mereka akan lebih memilih menjual tanahnya atau melanjutkan pekerjaan sampingannya menjadi petani dengan berbagai masalah yang terus terjadi di sawahnya.

Demikian resensi tentang film dokumenter “Petani Terakhir” yang saya buat. Resensi ini bersifat subjektif dari sudut pandang saya pribadi. Jika ada kata atau pembahasan yang kurang berkenan, bisa di sampaikan lewat kolom komentar dibawah ini.

Terima kasih 🙂 Salam